将手中千篇一律的 LABUBU 改造成独具一格的模样,已然成了全球玩家的头等要事。大家纷纷释放自己的审美天赋,国内玩家为自家娃戴上凤冠,尽显古典韵味;欧美玩家则脑洞大开,热衷于将 LABUBU 爆改成卡戴珊,屁股翘到可以顶起一瓶汽水。

一众网友脑洞碰撞之后,甚至延伸出一个非官方版本的 LABUBU 宇宙:救死扶伤的医生、驾驶飞机的机长、英勇无畏的消防员、公正严明的法官,还有在麦当劳辛勤打工的打工人,只有你想不到,没有网友 「邪修」 不了的造型。

微博上,# 爆改 LABUBU #的话题也多次登上了热搜,热度居高不下。这股为 「包搭子」 疯狂的劲儿,其实早有来头。从星黛露到玲娜贝儿,从 Jellycat 到黑皮 Hello Kitty, 这几年火过的包挂换了一茬又一茬,看似是时尚潮流的更迭,实则是年轻人在努力寻找一个能替自己发声的 「情绪替身」。

其实,正如 LABUBU 的爆火,今年以来,许多商品的走红,都不仅仅是产品层面的成功,更是因为精准踩中了一种大众情绪的出口。

比如另一边,小米 YU7 的开售盛况也证明了这一点:3 分钟大定突破 20 万台,一举抬高了新能源汽车市场的销量天花板。

无论是 SU7 还是 YU7,雷军都在持续传递「你想要的生活」,甚至还用亲自开车门、亲自掀车衣的方式,将情绪价值给到位,让消费者花 20 多万的钱,体验百万尊享人生。

从掌心的 LABUBU 到车库里的 YU7,从几十元的娃衣到几十万的汽车,年轻人为「感觉」买单的热情,比任何时候都高涨。如今的情绪价值正在成为商品的第二属性,悄然改变着品牌与用户之间的沟通逻辑,每一个爆款的背后,都是一次情绪的击中;每一次情绪的调动,都是品牌向大众靠近的可能。

当「有情绪」正在成为大众默认的世界状态,情绪也成了品牌最好的流量入口。而品牌们能否读懂这些情绪、把握节奏、找到表达方式,某种程度上,也决定了它们能否留在时代的语境里。

那么,如何理解情绪营销,又如何让情绪营销的价值最大化?我们或许可以从品牌已有的实践中找到答案。

真情实感代入了!

你可能不是江苏人,你可能也不爱看足球,但这个夏天,你肯定当过「苏超」的乐子人。

靠着天时、地利、人不和,江苏「十三太保」,放弃了虚假的客套,纷纷开始为荣誉而战。尤其是在南京发布发布推送《比赛第一,友谊第十四》,来自官方正儿八经地玩梗,为这场全民狂欢奠定了基础。

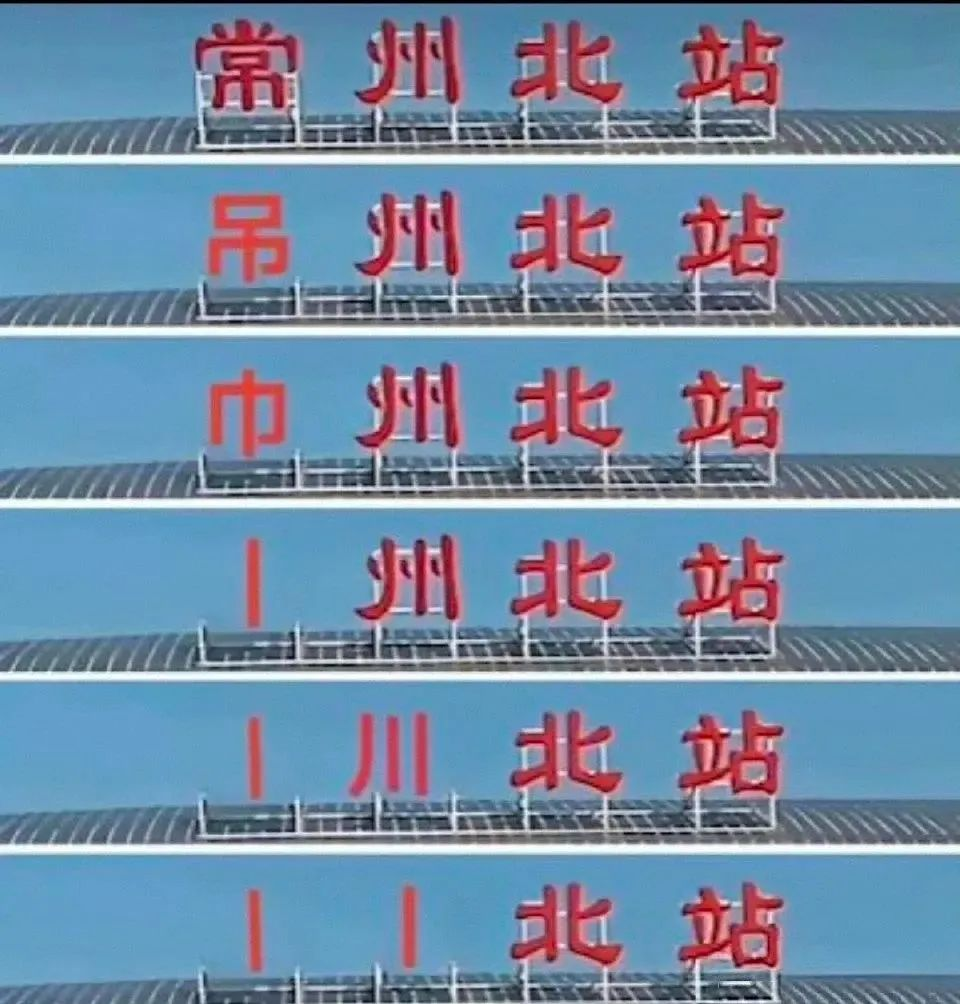

成绩好的如南哥 or 苏哥,把比赛踢成决战省会之巅。排名末尾的苏州、无锡和常州则已经开始在赛场之外搞起了玄学,仍然没有摆脱「太湖三傻」的名号。

「没有假球,全是世仇」,一时之间,全互联网都为散装江苏的地域梗所倾倒。一圈比赛追下来, 网友们足球规则不一定了解多少,但一定对江苏「十三太保」之间的恩怨情仇如数家珍。可以说苏超比到现在,看戏的各位都有责任。

但其实,除了关心积分排行榜,公众注意力更多的是投向成绩之外的情绪话题,在大量的接梗造梗里穿插了一些对比赛的讨论。果然人在看热闹的时候永远不嫌事儿大!

事实上,对「情绪」的关注,并不代表人们在用娱乐化的方式来解构一切,某种角度来说,这更像是一种主体性的回归——唯有觉得「与我有关」,人们才会产生情绪迁移,真情实感地代入进去。

这种情绪代入感,也在电影《哪吒 2》热映时达到了新的高潮。

回想《哪吒 1》里,一句「我命由我不由天」,让多少人看到了那个不肯服输的「自己」。而在《哪吒 2》时,大家不仅在电影院里被击中,还自发掀起了一场为《哪吒 2》冲榜的接力行动。从全球动画票房榜,到全球影史票房榜,每一次数据刷新都既是在为中国动画电影证明,也是在为千千万个「我们」正名。这不仅是对影片质量的认可,更是一种情绪上「我也参与其中」的代入感的认同,是对「我命由我不由天」的具象化诠释。

类似的案例还有去年发售即卖爆的国产 3A 游戏《黑神话:悟空》。在成为全球热议的文化现象之前,它在微博上,成为了千万中国年轻人的情绪共振场。人们被它打磨精细的场景、质感满满的叙事所吸引,也把对国产游戏突围的希望、对中华文化新表达的期待倾注其中。它不是一个游戏,而是「我们终于行了」的集体证明。

而党央媒的引导,更让《哪吒 2》和《黑神话:悟空》带来的这种社会情绪有了共同的方向,从个体共鸣升华为集体力量,让大家在为国产作品骄傲的同时,更懂这份成就背后的意义,从而让个体情绪与民族自豪、文化自信等等不同类型的内容充分交融在一起,互相支撑、彼此嵌套。

回溯上半年来自文娱、商业、民生、体育等各个领域的话题热点,会发现,情绪共振发生在生活的每时每刻。情绪也正在成为新的流通货币。

而对于品牌来说,做情绪营销,本质上同样是要通过一些内容输出,在消费者心目中建立「与我有关」的心智,才能唤起大众情绪共鸣。「打工人最强嘴替」「在演我的精神状态」「好听爱听会说多说」……从近些年涌现的热词中也可以看到,人们期待心里模糊的情绪被准确地表达出来, 进而产生「啊对对对,我就想说这个」的强烈认同感。

品牌当然也看到了这股巨大的情绪势能,并试图用自己的方式打动年轻人。而能否触达「每个我」,也左右着品牌牌「情绪营销」的成败。

「我」的情绪,品牌怎么接住?

如果说「真情实感地代入」是情绪营销的起点,那么接下来品牌要做的,就是在这个「我」的世界里蹲下身来,真正看见、聆听、回应情绪,知道什么是大家在意的,什么会让人共鸣,什么又值得被托举。

要知道,情绪从来都不是凭空出现的,它深深扎根于时代的大环境、社会的大背景以及每个人的生活处境中。只有看清这些情绪的来龙去脉,听懂情绪背后的声音,再给出恰当的反馈,品牌才有可能和消费者建立起深度的连接。

敢于回应,看见社会热点中的「每个我」:

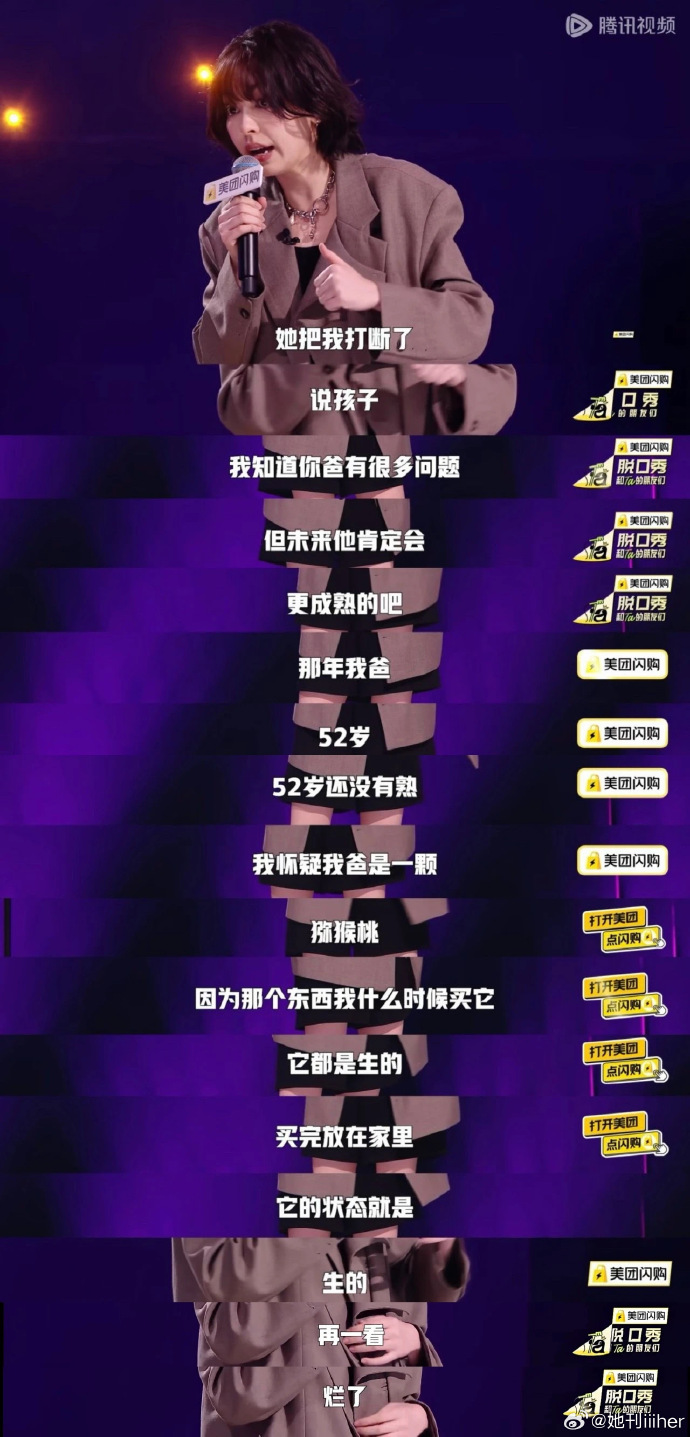

纵观每一年,各种爆款剧综总会在热搜上引发现象级话题讨论,这就是观察社会情绪的一扇窗口。从《再见爱人4》中的「麦琳」引发的热议, 到最新一季《脱口秀和 Ta 的朋友们》中小帕、王小利等脱口秀演员掀起的女性议题讨论频频占据微博热搜,这些名场面与热梗背后,往往折射出大众对于女性议题、两性话题等社会议题的强烈关注,每一个议题下都是「无数个我」的感同身受。

品牌如果只看热度数据,就错过了那个被击中的「我」。但如果敢于直面这些真实的社会议题,主动承接那些具备社会价值的舆论情绪,就有机会在情绪共振中建立长期的信任关系。

像自由点,在有关卫生巾安全讨论持续发酵时,第一时间回应社会关切,不仅通过态度海报发布明确立场声明,还在高铁开展免费发卫生巾的实际行动,真正把关照女性处境从 slogan 落到实处。不仅切中女性日常困境,也展现出品牌的情绪洞察力与行动力。

同样是在这种「看见个体」的逻辑下,另一个值得关注的情绪爆点,则是年轻人「像吃饭一样吃谷」的热情。

所谓「谷子」,指的是从动漫、游戏、小说等 IP 中衍生而来的制品,包括卡片、徽章(吧唧)、立牌、手办等,是二次元爱好者们的精神食粮。在年轻人看来,谷子不只是商品,更是表达自我、建立社交联系的情绪媒介。随着近些年二次元文化的广泛出圈,「吃谷文化」也掀起了热潮,开始从二次圈层向大众泛化。

不难发现,「情绪价值」正是驱动年轻人买谷的重要推力。年轻人的吃谷热情也推动了品牌的营销变革,不少品牌看到了其中蕴藏的情绪消费力,开始勇闯谷圈,助力年轻人快乐吃谷。

柠季与现象级 IP《伊藤润二惊选集》联名,以伊藤润二笔下最经典的角色「川上富江」为核心推出新品,生动地诠释出「沉入富江」的主题。

在「谷子经济」的热潮下,许多连锁精品店也看到了机会,隐隐有向谷店转型的趋势。名创优品在这一块可谓一骑绝尘,推出了 chiikawa 、哈利波特、小马宝莉等多个热门 IP 的联名周边,把门店变身为大家眼中的谷子集散地。

而随着黄金热度的攀升,喜欢吃谷的年轻人把 「痛」 风也带到了黄金界,他们组团在金店定制黄金吧唧、金票金钞等,花上百元就能拥有一个 「黄金谷子」,达到了花小钱办大事的效果。

与此同时,很多黄金品牌也洞察到年轻人对「痛金」的追捧,推出了相应的产品,像秦彻金钞、沈星回痛金手链、哪吒转运珠等。

这些案例都表明,品牌只有真正扎根于社会热点和大众的真实生活,精准捕捉并回应那些能引发共鸣的情绪,才能在情绪营销的浪潮中找准方向,与消费者实现深度的连接。

听劝下场,支撑生活茧房中的「每个我」:

当「卷又卷不动,躺又躺不平」成为普遍现状,困在生活茧房中的年轻人,开始用更跳脱、更抽象的方式调剂情绪。他们自称「牛马」「鸡鸭」,觉得「世界是个巨大的动物园」,还热衷于用「老鼠人文学」「班味」「偷感」「发疯」来命名情绪,并以此完成社交平台上的身份识别。

这不是逃避现实,而是在用幽默、反讽、自嘲的方式解构生活,应对一切 。而当年轻人表达情绪的「语法」发生改变,对品牌来说最重要的,就是先下场、先听劝、先共鸣,「看不懂但先加入」。

正如多邻国硬核劝学,让大家都记住了邪恶猫头鹰;闲鱼打造「卖门」,成了年轻人的精神避风港;转转日常输出画风越来越像网友小号,成功当上了年轻人的抽象搭子。

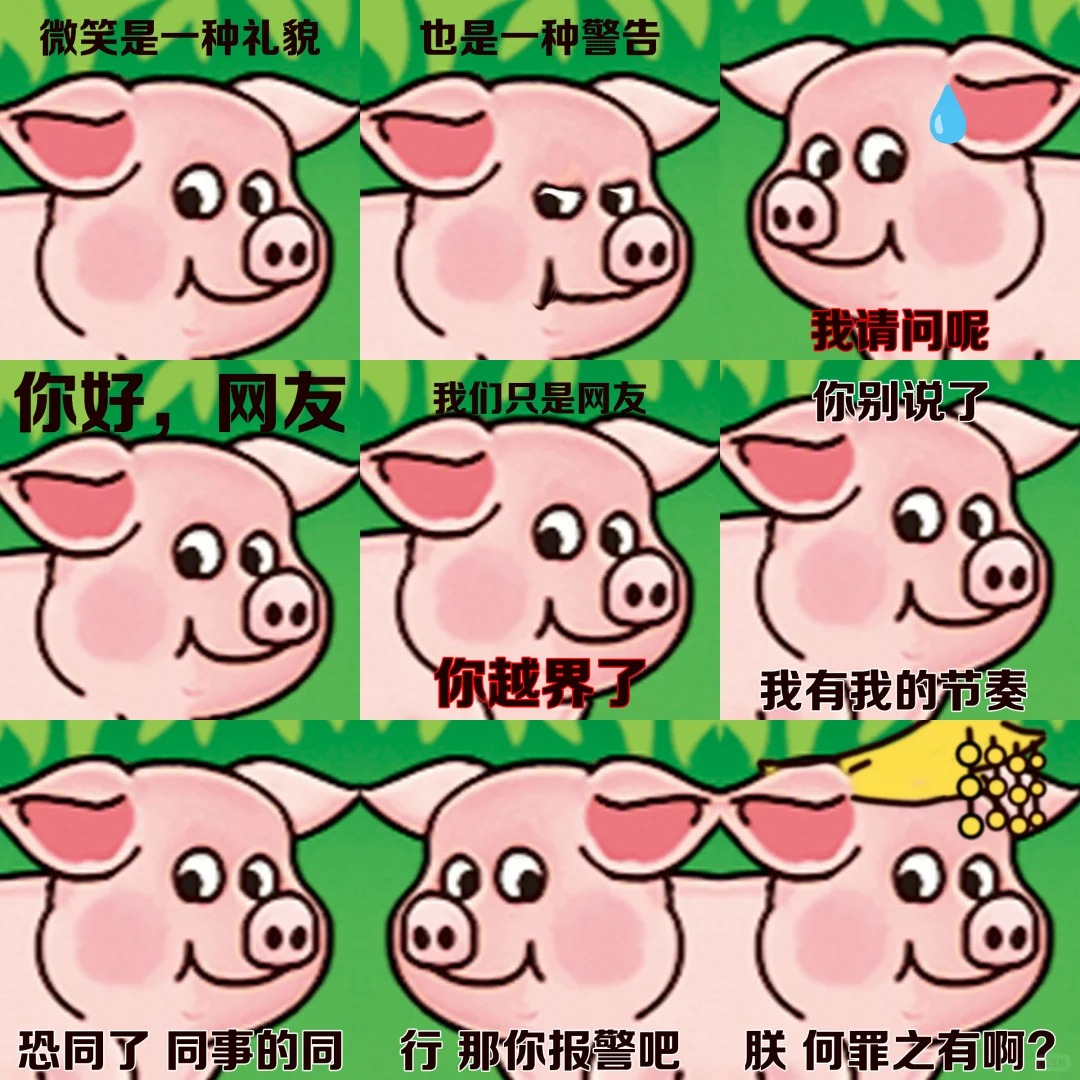

还比如,对应现在大家对于「人人都是职场牛马」的调侃, 宜家直接写下「牛马都爱收纳」做成大海报,双汇用粉红小猪表情包勇闯职场阴阳语境,乐乐茶则借助插画小人讲完社畜生活的所有心酸。当品牌不是站在高处洞察情绪,而是用年轻人的方式回应,就有了和真实人群建立连接的开始。

某种意义上,品牌在「听劝」的背后,是把提供「情绪价值」这件事,变成了用户关系的起点。和消费者使用同一套「情绪语言」的品牌们,其实就是在关照这些具体的人的现实处境,它们不仅带来情绪支持,更逐渐走向双向奔赴的信任,完成对用户情绪和自我认同的托举。

情绪营销,共振到共赢

从上述案例可以看出,从社会议题到兴趣圈层,从亲密关系到二次元表达,情绪正是创造人们精神连接的共同语言。无论是回应热点,还是听劝玩梗,都是品牌激发「与我有关」情绪共鸣时刻的有效手段。都说「无情绪,不营销」,情绪营销逐渐成为品牌营销的「万金油」,为情绪消费也成为了用户进行消费决策的关键因素。正如学者韩炳哲所说的:「今天,我们消费的并不是商品本身,而是情绪。对商品的消费不无尽头,然而对情绪的消费则是无边无际的。」

这就要求品牌在日常经营中要保持敏感,并且找到能够体现对消费者情绪理解的合适沟通场景。当商品越来越同质化、信息越来越爆炸,真正能脱颖而出的,不是谁说得更响,而是谁懂得更深。用户不只想被看见,还想被回应;不只需要产品,还需要「你懂我」的证明。而情绪,正是打通品牌与用户之间信任通道的那把钥匙。

品牌要做的,从来都不是收割一场流量热点,而是参与一段真实关系。从共鸣、共情,到共创、共赢,品牌不仅要以即时反应意识跟进情绪热点,更要以连续性思维做好情绪生意,这是一条长期主义的路径,也是一条让品牌更有生命力的路径。营销的尽头不是转化率,而是情绪资产,是那种留在用户心里的理解、陪伴与回应。

2025 年,可以下一个大胆的结论:不懂情绪营销的品牌,有难了!